III) LES

FACTEURS DE CONVERGENCE ENTRE LES DEUX ARRONDISSEMENTS :

|

| Franprix dans le 19ème |

|

| Franprix dans le 16ème |

Ici, comme

nous l’avons mentionné dans le I), nous

avons voulu nous mettre dans la peau d’une mère voulant faire des courses pour sa famille (son

mari et ses deux enfants). Sur la 1ère

photographie nous observons que le prix des courses s’élève à 5 euros

dans le 19ème, tandis que pour exactement les mêmes produits

dans le 16ème cela nous revenait 20 centimes plus cher. Nous avons

tout de même décidé de l’intégrer dans le III) puisque cette différence est

assez mince si nous la comparons avec les différences observées au sein des

marchés. De plus il est important de faire le rapport entre le prix fixe dans

le 16ème et les revenus des ménages y habitant puisque le revenu

moyen par ménage dans le 16ème est de 8143 euros net par mois tandis

que dans le 19ème ce dernier s’élève à 3081 euros net par mois. Par conséquent, cette différence de

20centimes se compense puisque le

pouvoir d’achat d’un habitant du 16ème est deux fois plus élevé que

dans le 19ème, donc cet écart de prix au final n’engendre pas de

répercussions financières sur les ménages.

A : Gentrifiation :

Il est néanmoins primordial de nuancer

tout cela, puisque de nombreux quartiers

populaires de Paris notamment dans le 19ème connaissent

un phénomène de gentrification. La gentrification (de gentry, petite

noblesse en anglais) est le processus par lequel le profil sociologique et

social d'un quartier se transforme au profit d'une couche sociale supérieure.

On l'appelle aussi embourgeoisement. Inventé par une sociologue marxiste à

propos de Londres dans les années 1960, le terme de gentrification avait à

l’origine une portée critique puis, elle a fini par décrire un processus de

« revitalisation » des centres-villes (Slater, 2006). La gentrification

parisienne connait un décalage temporel puisqu’elle n’est apparue qu’à partir des années 1990. Elle apparaît donc comme un

processus tardif par rapport à Londres ou à New York. Cela s’explique par

plusieurs raisons. Certains mettent en avant le fait que la capitale française

a depuis longtemps été un lieu de résidence des classes dominantes et n’a

jamais cessée de l’être. Néanmoins, l’étendue

spatiale du bâti ancien et du Paris populaire représente un fort potentiel de

gentrification. Comme ailleurs, la gentrification des quartiers populaires

parisiens s’explique par plusieurs facteurs dans le domaine de l’emploi ou du

logement. Le plus évident est la baisse continue du nombre d’emplois d’ouvriers

à Paris depuis les années 1960. Ainsi, à

partir des années 1970, et successivement depuis, les quartiers populaires

ont été réinvesti par une population plus jeune, plus diplômée, et disposant davantage

de moyens matériels que la population progressivement remplacée. Il existe de

nombreuses théories sur la gentrification :

La théorie géo-économique

du rent gap développée par Neil Smith, selon laquelle, une plus-value

économique (acquisition à bas prix, rénovation du bâti et

« amélioration » du quartier, revente avec profit) amène les couches

moyennes à investir dans les quartiers anciens délaissés et qui fait découler le processus complet de gentrification.

Cette théorie ignore donc des enjeux et des investissements autres

qu’économiques de la part des acteurs

de la gentrification. Il existe en réalité bien d’autres bénéfices tant matériels que sociaux ou

symboliques. Cette gentrification touche donc l’est parisien, comme le 19ème

arrondissement (autour des Buttes Chaumont par exemple) c'est-à-dire qu’il voit les classes aisées affluer et côtoyer de plus en plus les classes populaires, souvent

immigrées. Il en résulte une profonde mutation sociale, qui passe donc aussi

par une transformation urbaine avec par exemple la transformation des commerces

et la fréquentation de ces nouveaux lieux à la mode.

Cette carte reflète les dynamiques

spatiales de la gentrification à Paris. On observe que le phénomène de

gentrification est parti des beaux quartiers à l’Ouest dans les années 70, pour

atteindre le 19ème arrondissement par exemple, dans les années 2000.

Cette carte est tirée du livre d’Anne Clerval

« Paris sans le peuple », livre traitant de la gentrification de la

capitale.

A Paris, les acteurs publics n’ont pas initié directement

la gentrification. Les quartiers populaires profitant ainsi d’opportunités

immobilières dans un contexte de hausse de loyers. La gentrification a donc

commencé par des initiatives individuelles. L’installation de ces nouveaux

habitants a parfois été liée au travail qu’ils exerçaient, notamment dans le

cas des artistes. Ils ont été les premiers nouveaux

habitants à se distinguer nettement des classes populaires et les premiers issus de la petite bourgeoisie intellectuelle a encourager ensuite les initiatives de commerçants comme les patrons

de cafés par exemple pour transformer l’ambiance du quartier.

Comme a pu l' expliquer Anne Clerval

dans son livre « Paris sans le peuple » qui soutient que, les

gentrifieurs ou encore appelés « les bobos » dans le 19ème

par exemple tiennent un discours très valorisant sur la mixité sociale. Mais

il s’agit souvent d’un discours après-coup. Il faut souligner

qu’ils ne s’installent dans ces quartiers que sous la contrainte du marché

immobilier. Ils ne choisissent pas d’habiter dans un quartier mixte, mais

d’habiter coûte que coûte dans Paris. Par la suite, ils vantent cette mixité

sociale, sans doute même parfois de façon exagérée. En fait, ils ne la

pratiquent pas beaucoup, ils restent au sein de leur groupe social sans s’ouvrir

forcément aux autres, c’est donc compliqué car ils créent la mixité sociale en

même temps qu’il l’a font émerger comme un problème. Par exemple ils pratiquent l’évitement scolaire puisque, pour s'assurer

de la transmission du capital scolaire, qui n'est pas garanti dans les écoles des

quartiers populaires où ils résident, ils ont recours à l'enseignement privé en ayant recours à de fausses adresses, ou à des dérogations. Finalement, ce discours est une

stratégie de distinction : certains vivent dans des appartements de plus de 100

m2 mais tiennent à se démarquer des bourgeois du XVIe arrondissement. Les bobos

sont donc aussi dans l’entre soi. En

marquant leur attachement à la ville centre, ils revendiquent aussi un capital

culturel plus fort que ceux qui acceptent de vivre dans le pavillonnaire

péri-urbain. Habiter Paris est de plus en plus un signe clair de domination

sociale et les habitants des périphéries moyennes et populaires ne s’y trompent

pas.

C’est

donc aussi en ce point que le 16ème et le 19ème se rejoignent,

c’est un véritable atout d’habiter dans une métropole dynamique telle que Paris.

La

promotion touristique de Paris gagne aussi les quartiers populaires. Par

exemple, le bassin de la Villette

connait une reconversion volontaire vers les loisirs, la culture et le

tourisme. Considéré comme un ancien vecteur de l’industrialisation de l’Est

parisien, ces voies d’eaux servent en réalité aujourd’hui d’appui à la

diffusion de la gentrification.

B)

Questionnaire interprétation

Notre enquête de

terrain a aussi fait ressortir de nombreux éléments qui ne varient pas en fonction de l’arrondissement. Tout d’abord, si l'on

s'en tient uniquement à notre impression quant à ces deux arrondissements lors de nos différents déplacements, il est vrai que nous ne ressentions pas vraiment de différence à première vue.

De plus, suite à notre questionnaire, nous avons pu observer de nombreux points de convergence entre le 16ème

et le 19ème. Par exemple en ce qui concerne les goûts culturels ou la musique. Il s’agit au final plus d’un phénomène générationnel. En effet, au sein des deux arrondissements les personnes les

plus âgées avaient tendance à écouter davantage de la musique

classique ou encore de la variété française alors que les plus jeunes écoutaient

principalement de la Pop ou du Rap.

De même pour les

sorties culturelles telles que le théâtre, les personnes en règle générale, y allait 1 à 2 fois par an dans les deux arrondissements.

En ce qui concerne

les transports, les personnes estimaient leur arrondissement comme bien

desservi, avec à la fois le métro, le RER mais aussi le bus par exemple. Il est

vrai que l’inauguration du métropolitain en 1900 a permit un grand essor du transport

ce qui offre à la population parisienne de se déplacer sans souci encore

aujourd’hui peu importe l’endroit. Ceci est un atout rien que pour aller

travailler par exemple, puisque nous avons pu observer que la plupart des

habitants du 16ème et du 19ème ne travaillaient pas dans

leur arrondissement.

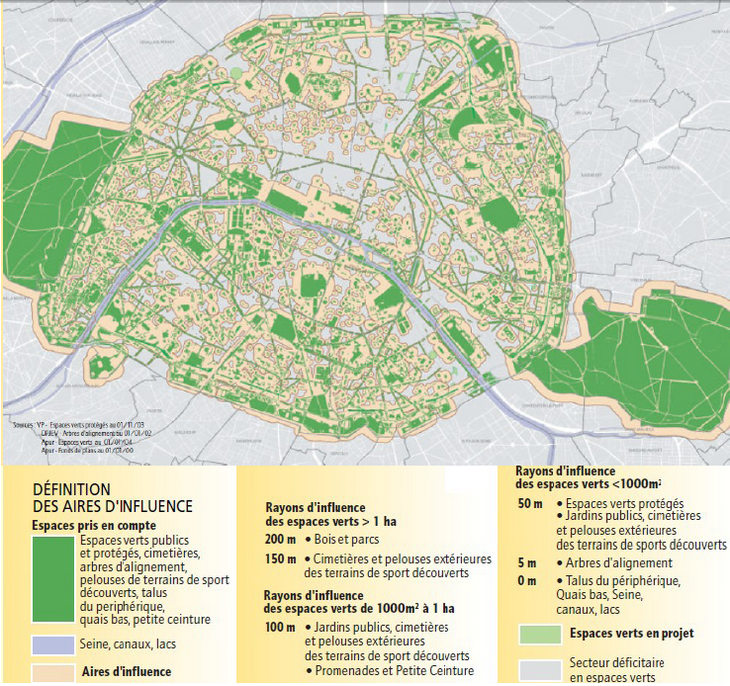

Les espaces verts

sont évidemment important aussi au

sein d’une des plus importantes villes mondiales, qui doit faire face à une problématique écologique importante du fait notamment de la pollution. Les espaces verts sont donc essentiels que

cela soit pour se promener, respirer un peu

le bon air, ou pratiquer du sport. En effet les habitants du 16ème

et du 19ème sont très satisfaits de la présence d’espaces verts dans leur

arrondissement avec par exemple le Bois

de Boulogne ou encore le jardin du Ranelagh dans le 16ème et

les fameuses Buttes Chaumont dans le 19ème.

Sur cette carte

nous observons les espaces verts de Paris avec le bois de Boulogne à l'extrême gauche, et dans le 19ème on observe les

Buttes Chaumont avec un coté en arc de cercle.

Nous avons ici des photos du XIXème siècle des Buttes Chaumont ainsi que du Ranelagh. Nous avons donc pris en photos les mêmes endroits pour voir si ces derniers avaient évolué. Nous observons que les espaces verts ne connaissent pas d’évolution, que cela soit dans le 16ème ou dans le 19ème . Ils restent inchangés. Sans doute que cela est propre à Paris puisque de nombreux parcs et jardins sont toujours intacts même plusieurs siècles après.

.png)

.png)

Vous avez eu combien à votre TPE ?

RépondreSupprimer